診療科・部門

放射線技術室

概要

【放射線技術室理念】

患者さんに思いやりのある心で接し、信頼に応える優れた技術と高度な医療サービスを提供します。

特色・受付窓口

放射線技術室は、診療棟にエックス線撮影室(胸・腹・骨一般撮影、歯科用撮影室、骨密度検査室)、エックス線テレビ室、CT室、MRI室、血管撮影室、エコー(超音波)室・乳腺撮影室、救急撮影室を配置し、高度放射線棟にはアイソトープ・PET検査室、放射線治療室を配置しています。

日本診療放射線技師会から第67号医療被ばく低減施設として認定されました。被ばく低減と被ばく管理に注視することにより、患者さんに安心安全に放射線検査、治療を受けて頂けるよう努めています。

放射線技術における画像診断や放射線治療は常に進歩しています。高画質・高精細・複雑化する手術への画像提供など、日頃から最先端の技術や知識を習得するよう努めています。

また、地域の基幹病院として、近隣病院の診療放射線技師と医療の質向上のために研修会を開催しています。

●エックス線撮影

診療棟1階 (10番受付)

8:30~17:00(8:00~ 受付番号札配布)

●CT・MRI

診療棟1階(12番受付)

8:30~17:00

●エコー・乳腺撮影

診療棟1階(15番受付)

8:30~17:00

●エックス線テレビ

診療棟1階(17番受付)

8:30~17:00

●放射線治療

高度放射線棟1階(30番受付)

8:30~17:00

●アイソトープ・PET検査

高度放射線棟1階(31番受付)

8:00~16:00

業務紹介

診療棟部門

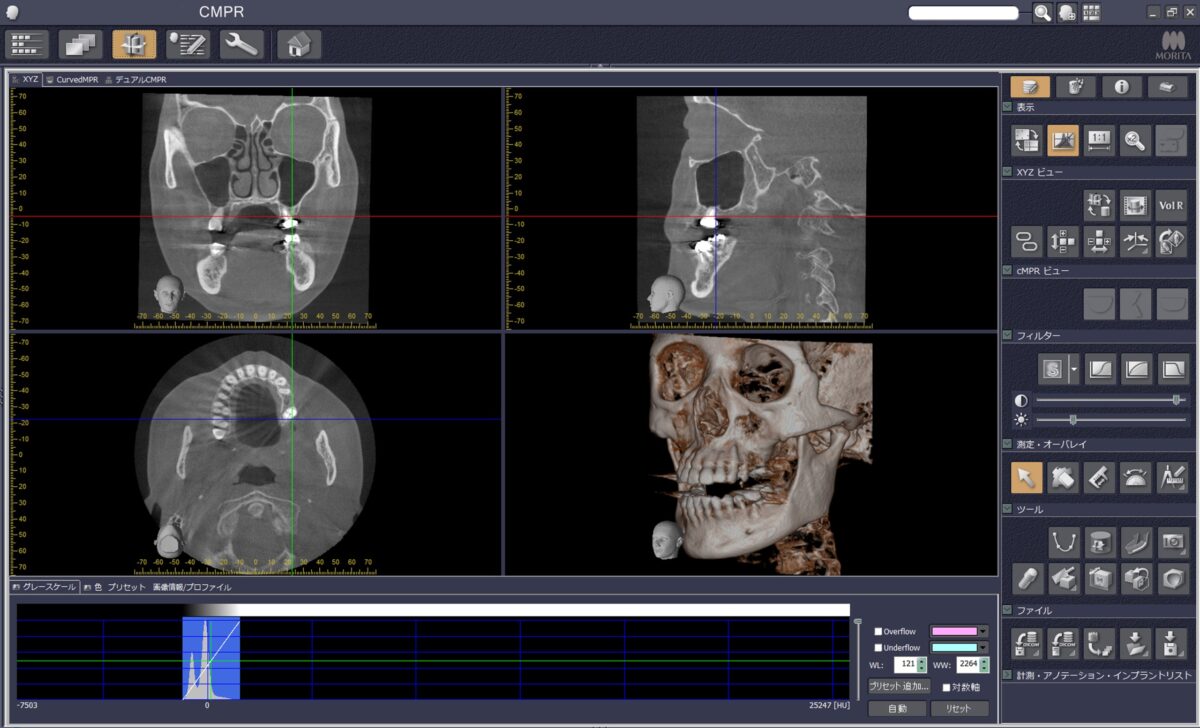

診療棟部門においては各診療科と連携し、全身のあらゆる部位に対し診断に適した画像を提供しています。コンピュータ処理をすることにより、診断精度がより高い画像を写し出すこともできるようになりました。

また、救急医療においてはエックス線撮影、CT検査、MRI検査、血管造影検査など24時間体制で行っています。

骨・胸部・腹部などのエックス線撮影検査を行っています。その他に歯科専用パノラマ撮影や歯科用CT検査・骨密度測定検査などを行っています。コンピューターを用いて画像処理を行うことにより、患者さんの被ばく線量を減らしつつ診断精度の向上に努めています。

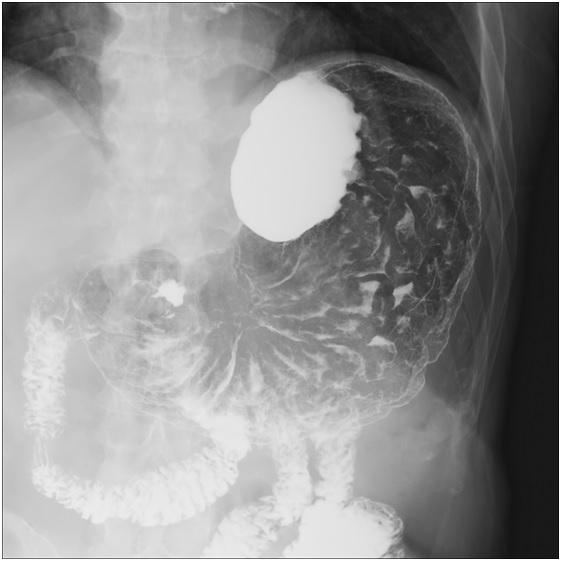

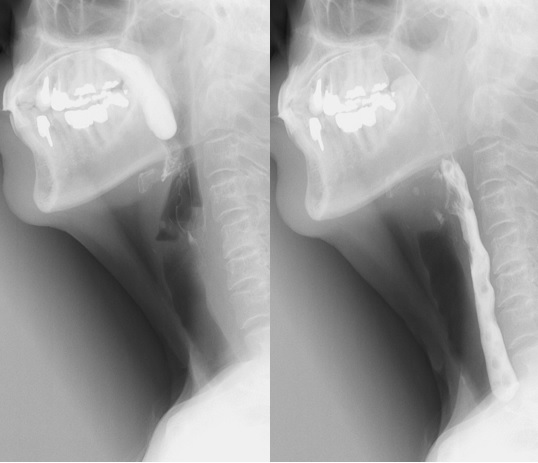

バリウムなどの造影剤を使用した胃や大腸の検査のほか、動画で観察できる利点を生かして、嚥下機能の検査や骨折・関節脱臼の整復などの処置・治療も行っています。

当院のエックス線テレビ装置はFPD(Flat Panel Detector)を搭載し、撮影した画像の確認も早くできるほか、被ばく線量を抑えた検査も可能です。線量を最低限に抑えつつ、より良い検査が行えるようにしています。

エックス線透視と内視鏡を併用し、胆のう炎や膵炎に対する治療、水腎症や肺がんの診断や処置などを行っています。また、悪性腫瘍や炎症による消化管の閉塞の治療のためにステントを入れることもあります。

腎臓や尿管内など体内にある結石に対し、体外から衝撃波を当て結石を細かく破砕する装置です。外科的手術ではないため、日帰り(場合によっては短期入院)で治療が行えます。

カプセル内視鏡は小型カメラを内蔵したカプセル状の内視鏡検査装置で、消化管を進みながら小型カメラで腸管内部の写真を記録し、腸内の病変を観察します。

カプセル内視鏡は水と一緒に飲み込まれたあと自然排出されます。

腹部、乳腺、甲状腺、皮膚領域のエコー検査を4部屋で行っています。腹部領域では、肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・消化管が主な観察対象であり、腫瘍をはじめ、脂肪肝、胆石、膵炎、腎結石、虫垂炎および腸炎などの評価を行っています。さらに、最近導入された装置で超音波エラストグラフィを用いて肝硬度測定も行っています。

乳腺撮影は女性技師が担当しています。従来の乳腺撮影に加え、トモシンセシスという撮影を加えることで、乳腺に重なって隠れている病変も観察できるようになり、診断の精度が高くなります。また、当院ではマンモトーム生検を行っています。3次元画像を得ながら生検を行うため、より正確に病変の採取が可能です。さらに、乳腺エコー検査も同じフロア内で検査可能であり受診者に配慮した検査体制を整えています。

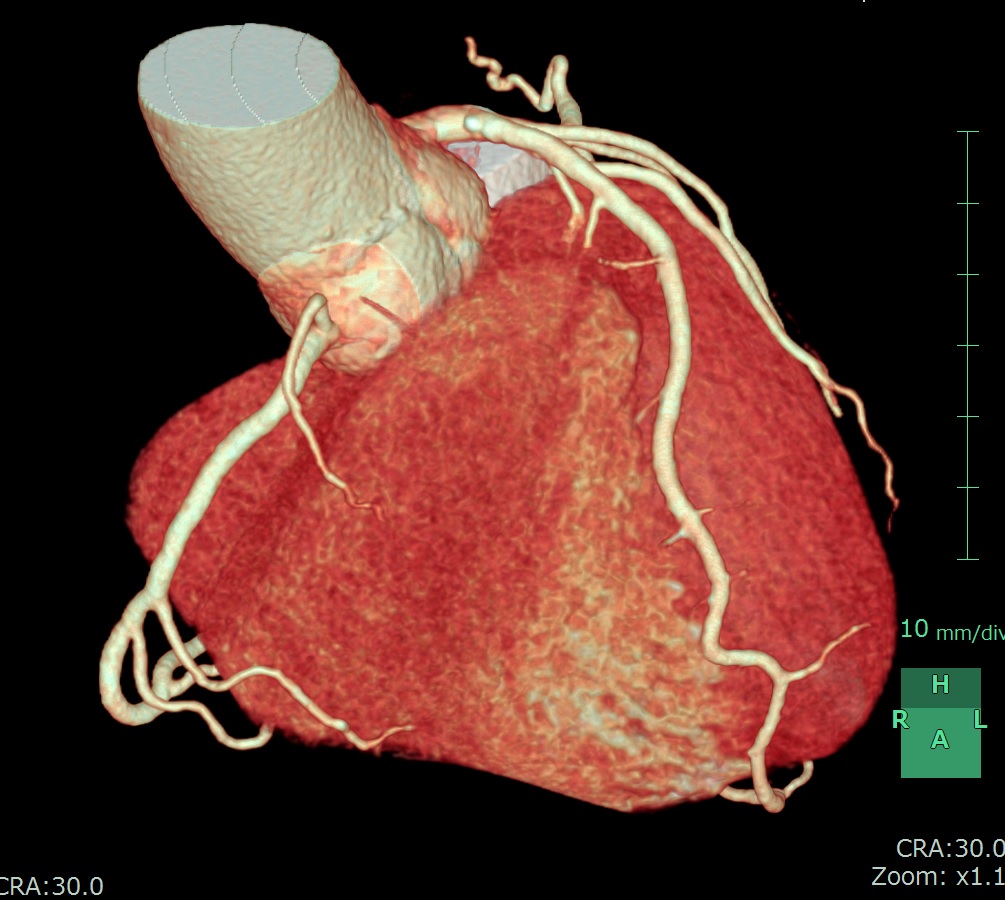

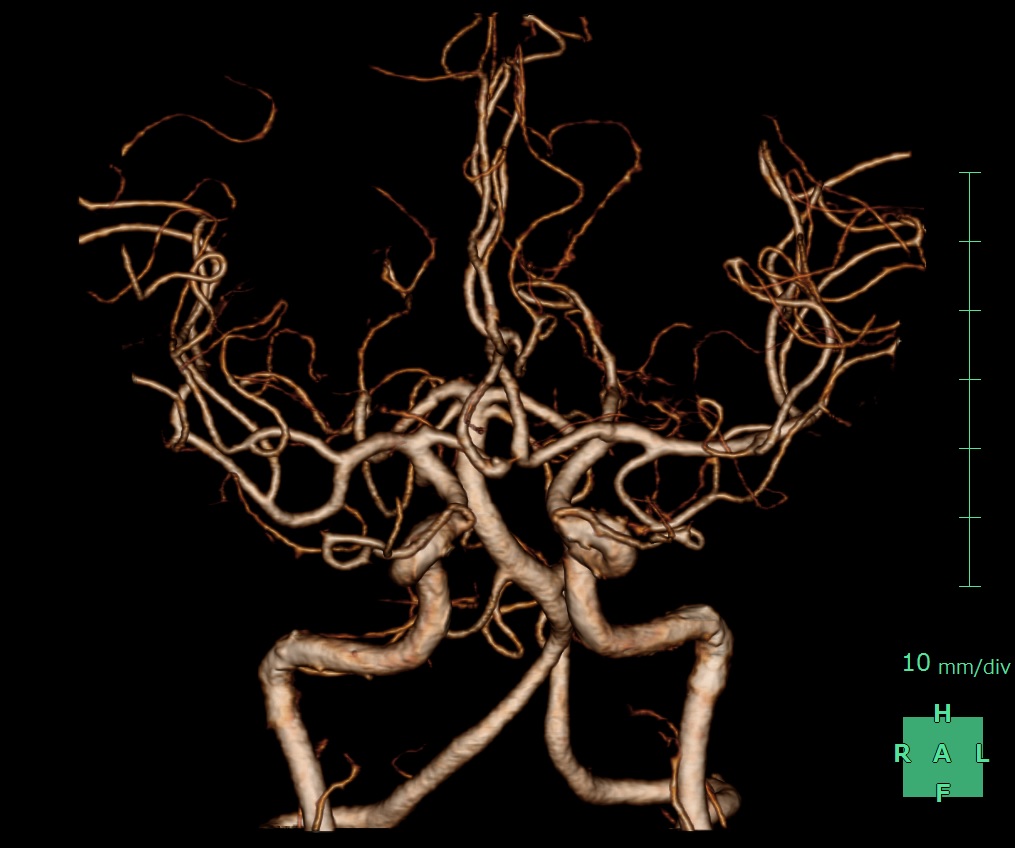

現在4台のCT装置があり、検査する病気にあわせた検査方法で、より診断しやすい画像を提供しています。

新しいCT装置が導入され、一度に広範囲の撮影が出来るようになり、頭や心臓の血管がよりきれいに撮影出来るようになりました。また被ばくと検査内容が最適になるように定期的に見直しをしています。

MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像法)は、非常に強い“磁石”と“電波”を使って、体の中を画像化する検査です。CTやレントゲン検査で使われるX線を使用しないため、被ばくが無いことが特徴です。様々な部位の検査に用いられますが、特に脳や関節、骨盤内の病気検出に優れています。また、造影剤という特殊な薬を使用せずに、血管を撮影することが出来ます。

血管撮影室では血管内に細い管(カテーテル)を挿入後、血管を映し出す造影剤という薬を使用し、目的の血管を描出して診断・治療を行ってます。使用している装置は、被ばくを低減できるFPD(Flat Panel Detector)を搭載した高性能な機種やCTと組み合わされた機種などで、検査に適した画像を提供できるようになっています。また、当院では急性心筋梗塞、脳卒中、交通事故などで発生した血管損傷等の緊急対応が必要とされる患者さんの診断・治療を24時間体制で行ってます。

手術室の中に血管造影装置を設置した部屋ができたことにより、今まで手術室と血管撮影室それぞれで行っていた治療が一つの手術室の中で同時に行えるようになりました。それにより大動脈へのステント留置など血管を造影しながら手術を行うような特殊な治療も行えるようになり、患者さんの身体的・時間的負担を軽減できる高度な医療の提供が可能となりました。

アルファベットの「O」の形をしたO-armイメージ装置は、手術中に透視画像とCTの様な3D画像が撮影できる装置です。ナビゲーションシステムと併用することで、整形外科の脊椎固定時に用いるボルトなどの長さをバーチャル(3次元画像)で表示することが可能で、術者は神経や血管との位置関係を確認しながら手術を進めれるなど、患者さんに安全で高度な医療の提供が可能となりました。

高度放射線棟部門

放射線治療においては、リニアック2台体制で、患者さんの体への負担が少ないがん治療を行っています。 また、アイソトープ検査ではPET/CT、SPECT/CT、ガンマカメラの3台体制で各臓器の機能や病気の状態、がんの検査を行っています。

がんを放射線で治す治療法です。正確に放射線をあてるために無理のない姿勢で体を固定してCTを撮影します。CT画像をもとに放射線治療の計画を立てます。実際の治療では、治療前にX線画像を撮影し、体の位置ずれを修正し、正確な位置に放射線をあてます。当院では、強度変調放射線治療、定位放射線治療、腔内照射、全身照射などの特殊な治療も行っています。

放射性医薬品を注射や内服によって体の中に入れ、臓器に取り込まれた薬から放出される微量の放射線を特殊なカメラで画像にする検査です。人体の血流や代謝を画像化し、様々な病気の診断に役立てます。

PET検査もアイソトープ検査の一種で、ブドウ糖の代謝を利用して、主に全身のがんの診断に利用します。

認定資格・専門資格取得状況

| No. | 認定資格・専門資格 | 認定団体 |

|---|---|---|

| 1 | 超音波検査士(消化器) | 日本超音波医学会 |

| 2 | 超音波検査士(健診) | 日本超音波医学会 |

| 3 | 超音波検査士(体表臓器) | 日本超音波医学会 |

| 4 | 乳腺甲状腺超音波診断委員会認定技師 | 日本乳腺甲状腺超音波診断会議 |

| 5 | 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 | マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 |

| 6 | 放射線治療専門放射線技師 | 日本放射線治療専門放射線技師認定機構 |

| 7 | 放射線治療品質管理士 | 放射線治療品質管理機構 |

| 8 | 医学物理士 | 医学物理士認定機構 |

| 9 | 医療情報技師 | 日本医療情報学会 |

| 10 | 核医学専門技師 | 日本核医学専門技師認定機構 |

| 11 | 核医学専門技術者 | 日本核医学技術学会 |

| 12 | 胃がん検診専門技師 | 日本消化器がん検診学会 |

| 13 | 第1種放射線取扱主任者 | 原子力安全技術センター・文部科学省 |

| 14 | γ線透過写真撮影作業主任者 | 安全衛生技術試験協会・厚生労働省 |

| 15 | X線作業主任者 | 安全衛生技術試験協会・厚生労働省 |

| 16 | 日本磁気共鳴専門技師 | 日本磁気共鳴専門技術者認定機構 |

| 17 | 放射線管理士 | 日本診療放射線技師会 |

| 18 | 放射線機器管理士 | 日本診療放射線技師会 |

| 19 | 血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 | 日本血管撮影・インターベンション 専門診療放射線技師認定機構 |

| 20 | 臨床実習指導教員 | 日本診療放射線技師会 |

| 21 | 医用画像情報精度管理士 | 日本診療放射線技師会 |

| 22 | X線CT認定技師 | 日本X線CT専門技師認定機構 |

| 23 | 救急撮影認定技師 | 日本救急撮影技術認定機構 |

| 24 | 放射線被ばく相談員 | 日本診療放射線技師会 |

| 25 | 診療情報管理士 | 日本病院会 |

| 26 | 小腸カプセル内視鏡読影支援技師 | 日本カプセル内視鏡学会 |